Metrotvnews.com, Jakarta: Konflik internal bernuansa suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling ganas. Para pakar dan pengamat sosial meyakini jumlah korban jiwa dalam konflik ini lebih besar dari pada korban akibat terorisme dan perang antarnegara.

Perkembangan sejarah kebangsaan Indonesia juga diwarnai sejumlah konflik bernuansa SARA. Pada masa Orde Baru, mengungkit-ungkit persoalan SARA merupakan barang haram yang masuk kategori subversif yang dinilai pemerintah bakal menjadi sumber perpecahan dan disintegrasi bangsa. Rezim Orde Baru telah berhasil membangun penyeragaman (uniformity) dalam segala bidang kehidupan sehingga pada saat itu, bangsa ini tampak menjadi bangsa yang tenang, aman, tetapi tanpa kehidupan yang sejati.

Pemerintahan era Orde Baru memberlakukan asas tunggal Pancasila sebagai ideologi nasional dan menafikan eksistensi golongan-golongan dalam masyarakat dengan segala keragamannya. Fenomena ini dinilai sebagai suatu bentuk politisasi negara atas masyarakat.

Ambisi pemerintah Orde Baru menyeimbangkan kekuatan politik minoritas non-Islam dengan kekuatan Islam, dinilai sebagai upaya menciptakan ekuilibrium semu. Karena secara tidak langsung, pemerintah telah menekan posisi umat Islam yang mayoritas. Selama berpuluh tahun umat Islam memendam dendam terhadap kekuatan politik non-Islam. Ketika kemudian pendulum bergerak ke arah yang berlawanan pada awal 1990-an, dan pemerintah Orde Baru mulai menganakemaskan kekuatan Islam tertentu, maka kekecewaan yang menyelimuti kalangan lainnya juga tak terhindarkan. Kondisi inilah yang akhirnya dianggap mempunyai andil besar dalam memicu pertentangan SARA.

Lembaran sejarah Bangsa Indonesia tiga dasa warsa terakhir ini mencatat rentetan konflik sosial yang teramat panjang dan memprihatinkan. Mulai dari Aceh di ujung barat hingga Papua di ujung timur, berbagai konflik sosial telah merenggut banyak korban. Ribuan nyawa manusia, ribuan tempat tinggal, rumah ibadah, dan berbagai fasilitas publik hancur. Sementara kerugian immaterial lain yang berdampak psikologis meninggalkan luka-luka dan trauma yang sulit disembuhkan. Konflik dan kerusuhan yang telah memakan banyak korban ini ditenggarai bersumber dari persoalan SARA yang pada masa Orde Baru sengaja ditutup-tutupi dan kini terkuak tanpa kendali.

Masalah SARA memang merupakan variabel penting dari konflik dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Namun demikian, tanpa ada suatu faktor yang menjadi pemicu, maka variabel SARA itu tidak begitu saja bermain di dalam sebuah konflik. Dengan lain perkataan, SARA merupakan suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya konflik dan sangat menentukan bentuk dan skalanya. Meskipun konflik SARA merupakan sesuatu yang kait-mengkait satu sama lain, namun secara umum, berbagai konflik yang terjadi di Indonesia dapat dipetakan sebagai konflik suku, konflik agama, konflik antar ras dan golongan, dominasi budaya.

Euforia kebebasan

Gerakan reformasi tahun 1998 berhasil menumbangkan rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun pemerintahan. Era Reformasi pun muncul dengan segala harapan yang meluap-luap tentang negara dengan tatanan yang lebih baik dan mendukung kebebasan masyarakat. Antara lain seperti kebebasan berpolitik, kebebasan ekonomi, dan kebebasan sosial.

Seluruhnya diwujudkan melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan UUD 1945 ini termasuk mengatur kewajiban negara untuk lebih melindungi Hak Asasi Manusia yang dimiliki tiap warganya.

Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani menyatakan bahwa perubahan yang paling mencolok terkait amandemen UUD 1945 itu adalah kebebasan bermasyarakat dalam memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Ini jelas sangat kontras, mengingat pada masa Orde Baru keberagaman hanya sebatas slogan.

“Dulu itu (Orde Baru), keberagaman dimatikan,” ujar Ismail kepada metrotvnews.com, Rabu (23/12/2015).

Pada masa Orde Baru, ia melanjutkan, persoalan SARA memang tidak banyak muncul kepermukaan. Bukan karena masyarakat Indonesia saat itu sangat toleran dan jauh lebih pengertian ketimbang pasca-reformasi. Tapi karena saat itu politik keberagaman yang dilakukan adalah “penyeragaman”.

Penuturan senada disampaikan oleh Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) Haris Azhar. Orde Baru menggunakan cara kekerasan untuk meredam potensi konflik bermuatan SARA. Alasannya, demi stabilitas nasional.

“Kalau Anda bikin masalah, pasti dikemplang oleh pemerintah,” ucap Haris kepada metrotvnews.com, Kamis (24/12/2015).

Negara dituntut menjamin dan melindungi kebebasan warganya dalam beragama dan beribadah. Jika dulu kelompok kepercayaan minoritas seolah dianaktirikan, kini mereka bisa mendapatkan haknya. Seperti Konghucu misalnya, kini menjadi salah satu agama yang diakui oleh negara.

Contoh lain, dulu latar belakang suku seringkali menjadi faktor seseorang dapat melenggang atau tertahan dalam karir pemerintahan. Kini faktor kesukuan ini tidak lagi menjadi persoalan, bahkan semakin dihilangkan, dalam menentukan rekrutmen dan karir di pemerintahan. Dengan kata lain, SARA bukan lagi menjadi persoalan.

Namun, menurut Ismail, reformasi di Indonesi juga memunculkan sebuah tren aneh terkait soal SARA ini. Semangat kebebasan yang diusung oleh Era Reformasi justru menjadi pedang bermata dua. Pada satu sisi membebaskan warga negara memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya. Namun di sisi lain, kebebasan itu dimanfaatkan oleh kelompok ultra-fundamentalis untuk menekan kelompok lain yang tidak berpandangan sama dengan mereka.

Proses perbaikan demokrasi yang dibawa reformasi seharusnya berupaya memberikan kebebasan kepada waga negaranya untuk memeluk kepercayaan. Masyarakat seharusnya juga tidak perlu takut mengaku berasal dari kelompok suku atau golongan apapun.

Tetapi yang terjadi justru euforia kebebasan memunculkan intolerasi SARA. Sehingga tidak jarang terjadi perilaku intoleran alias tidak bertenggang rasa yang berujung kepada konflik horizontal. Seakan ada poros baru yang muncul dan perilakunya menyimpang dari cita-cita reformasi.

“Kelompok ini menggunakan seluruh saluran demokratis produk reformasi, tetapi untuk memperjuangkan nilai-nilai anti demokratis,” kata Ismail.

Kelompok ini bermunculan di dalam masyarakat, pemerintahan, maupun parlemen. Kelompok ini pula yang dituding banyak menggunakan isu SARA untuk meraih keuntungan politik maupun ekonomi. Baik sadar maupun tidak.

Hasil kajian Setara Institute menemukan bahwa masalah diskriminasi ini menjadi sebuah persoalan yang mengkhawatirkan. Berdasarkan riset yang dilakukan, diskriminasi SARA pasca-reformasi lebih buruk ketimbang diskriminasi gender.

Indeks diskriminasi SARA berada di angka 2,6 dengan skala terendah 0 dan tertinggi 7. Padahal diskriminasi gender yang terjadi di tahun-tahun pasca reformasi berada di angka 3 karena perempuan kini dapat berperan lebih dalam pemerintahan dan masyarakat. Semakin besar angka indeks mencerminkan toleransi yang semakin tinggi.

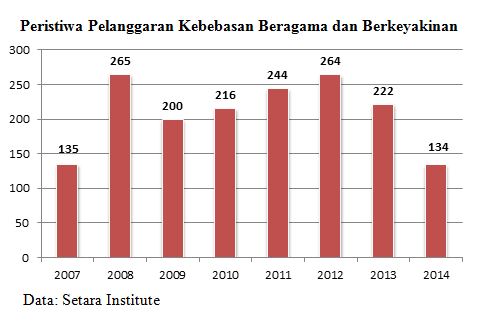

Permasalahan yang paling menonjol yakni sikap intoleran dan konflik agama. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kasus-kasus yang terjadi. Berdasarkan pantauan Setara dari 2007 sampai 2014, pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan berpola meningkat walau dua tahun belakangan sempat menurun.

Permasalahan intoleran seputar agama ini terjadi karena lemahnya perlindungan pemerintah dalam menjamin setiap warga negaranya untuk dapat bebas beragama atau berkeyakinan. Selain itu ada beberapa regulasi yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan daerah, yang berujung kepada pembatasan kebebasan beragama.

Regulasi yang tumpang tindih menyebabkan pembangunan tempat ibadah agama tertentu menjadi sulit. Bahkan ada 316 kasus gangguan tempat ibadah. Gangguan tersebut berupa penghambatan dan penolakan izin, penyegelan, perusakan hingga perobohan rumah ibadah.

Kondisi ini diperparah dengan munculnya kelompok-kelompok aliran yang melakukan kekerasan kepada aliran dan kelompok tertentu. Kelompok ini semakin bebas beraksi karena pemerintah sangat permisif dan tidak menindak kelompok-kelompok besar yang melakukan kekerasan dan pelanggaran ke kelompok minoritas. Bahkan tidak jarang pula tindakan ini tidak ditindak penegak hukum.

Temuan Setara Institute ini tidaklah jauh berbeda dengan temuan yang didapat Lingkaran Survei Indonesia. Dari 1998 hingga tahun 2012, setidaknya ada 2.398 kasus intoleran bernuansa SARA yang berujung kekerasan. Sekitar 65 persennya merupakan kasus perbedaan agama dan keyakinan.

Kasus kekerasan berunsur SARA masih terjadi pada tahun 2015 ini. Antara lain konflik etnis atau agama di Tolikara di Papua pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2015 yang berujung kepada perusakan rumah ibadah, termasuk membakar masjid.

Pada 13 Oktober 2015 lalu juga kembali terjadi peristiwa kekerasan di Nangroe Aceh Darussalam. Penerbitan surat keputusan Bupati Aceh Singkil tentang perizinan puluhan gereja digunakan dalih sekelompok orang untuk melakukan pembakaran gereja di kabupaten tersebut. Bahkan kekerasan di Aceh Singkil ini berujung bentrok dan menimbulkan korban tewas dua orang.

Radikalisme

Ismail menjelaskan, paling tidak ada lima penyebab intoleran banyak terjadi pasca reformasi. Pertama, diskrimasi SARA, secara disadari maupun tidak, sudah lama dirasakan masyarakat Indonesia.

Secara politik, identitas SARA seringkali dijadikan sebagai upaya untuk mengumpulkan modal politik. Dibanyak kasus, muncul kelompok atau perorangan yang menggunakan agama dan identitas tertentu untuk meraih dukungan massa. Selain itu, tidak jarang juga SARA dijadikan cara untuk menyerang lawan politiknya.

Secara historis, praktek intoleran pun sebenarnya sudah muncul sejak masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam sejarah pun tercatat ada beberapa kali upaya untuk membentuk negara Islam di Indonesia.

Kajian Setara menemukan bahwa Islam radikal di Indonesia sesungguhnya mengalami proses perubahan yang berkelanjutan. Sejak zaman prakemerdekaan, organisasi Islam berhaluan radikal telah menunjukkan wajahnya yang signifikan, mendampingi wajah Islam lainnya. Jejak-jejak radikalisme Islam di kalangan umat Islam Indonesia bukanlah hal yang sama sekali baru. Pada kolonialisme Belanda dan peniadaan hak ekonomi yang kian parah di kalangan pribumi, radikalisme Islam dimunculkan oleh kelompok-kelompok antikolonialisme. Sarekat Islam menjadi salah satu organisasi yang membawa semangat “ideologi” revitalisme Islam dan memperjuangkan kemerdekaan umat dari penjajahan kolonial Belanda.

Namun, akar dari radikalisme di Indonesia justru menjalar pasca kemerdekaan. Banyak organisasi dan partai dengan jalur perjuangan baru yang memungkinkan gerakannya meluas dalam berbagai bentuk, dari sayap moderat hingga sayap radikal.

“Apakah kelompok ini saat ini masih bekerja? Secara organisasi mungkin tidak. Tapi secara ideologis menyebar. Termasuk kelompok-kelompok formalisme Islam. Ini kita sebut sebagai akar,” kata Ismail.

Perjuangan kelompok Islam garis keras yang berusaha mendirikan negara Islam ini pun kemudian dilanjutkan oleh beberapa ulama garis keras. Salah satu yang paling dikenal adalah Abu Bakar Ba’asyir. Karena ada akar dan sejarah intoleran, ini memberi sumbangsih ke banyaknya kasus intoleransi SARA.

Kedua, adanya produk-produk hukum yang diskriminatif seperti UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Mahkamah Konstitusi sudah menyatakannya sebagai konstitusional bersyarat. Atinya, sebenarnya dari sudut pandang HAM, kebebasan beragama yang diberikan kepada setiap manusia bukanlah merupakan kebebasan yang bebas nilai dan kebebasan an sich, melainkan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan HAM bagi setiap orang, sehingga negara memiliki peran sebagai penyeimbang antara hak asasi dan kewajiban dasar untuk mewujudkan HAM yang berkeadilan. Negara memiliki peran untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan kebebasan beragama seseorang tidak melukai kebebasan beragama orang lain.

Contoh lainnya yang menjadi masalah adalah aturan bersama menteri tentang rumah ibadah.

Tidak hanya aturan di tingkat pusat, beberapa lembaga juga menemukan ratusan aturan tingkat daerah yang berdasarkan SARA dan menyebabkan jurang sosial tersendiri. Beberapa diantaranya adalah Peraturan Daerah bernafas syariah atau Perda Syariah. Ini justru memperbanyak sekat-sekat sosial di masyarakat.

“Di Depok contohnya ada perumahan Islami. Kalau ada yang Islami berarti ada yang tidak Islami. Sederhananya kan begitu. Kenapa tidak pakai istilah ‘Perumahan Sehat’ atau ‘Perumahan Keadilan’. Menurut saya, seharusnya tidak boleh karena menyuburkan pertumbuhan sekat-sekat. Ini tidak menjadi perhatian banyak orang karena dianggap biasa,” ujar Ismail.

Ketiga, ada kelompok-kelompok yang mengusung aspirasi intoleran. Kelompok-kelompok ini menjadikan SARA sebagai dagangan untuk berpolitik. Tidak hanya sekedar dalam tataran politik praktis, tetapi juga dalam politik dalam memperebutkan ruang politik.

Beberapa di antaranya menggunakan lambang ormas agama tertentu untuk melakukan perusakan tempat maksiat atau kelompok agama dan kepercayaan lain. Ini jelas melanggar hukum walaupun kelompok tersebut menganggap ini sebagai ibadah. “Mereka tebang pilih pula. Lagipula ini bukan tugas mereka,” kata Ismail.

Keempat, kapasitas pemerintah dalam mengelola kemajemukan belum terbentuk dan belum ada satupun yang tuntas dalam menyelesaikan masalah intoleransi. Lima presiden yang memimpin Indonesia etelah masa reformasi belum ada satupun yang berhasil mencari cara yang pas dalam mengelola toleransi SARA.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono justru terkesan tidak berusaha mengelola keberagaman di sepuluh tahun masa jabatannya.

Presiden Joko Widodo memiliki program Nawa Cita yang bagus dalam upaya mengelola kebudayaan yang majemuk. Sayangnya, hal ini gagal diterjamahkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Ditambah lagi tidak satupun nawacita tersebut menjelma ke Rencana Kerja Pemerintah.

Kelima, imunitas masyarakat terhadap provokasi dan dorongan intoleransi. Di masyarakat muncul kompetisi antara kelompok pendukung keberagaman dan pembawa pesan SARA. Namun khusus hal ini, sangat terkait dengan kondisi dan latarbelakang masyarakat.

“Di sini negara harus berperan. Caranya bisa dengan menggagas praktek-praktek kemajemukan dan membentuk karakter bangsa,”

Kelima masalah tersebut adalah penyebab intoleran banyak berkembang saat ini. Api intoleran yang dulu selalu diredam lewat pemaksaan dan penyeragaman oleh pemerintah Orde Baru, menjadi besar karena isu kebebasan yang dibawa reformasi. Akibatnya kekerasan mengatasnamakan SARA pun terjadi. Pelembagaan intoleransi juga terjadi karena diskriminasi dilegalkan secara hukum. Isu agama pun menjadi lumrah terjadi.

“Sisi sosial kita saat ini memang terancam. Ada politik penyeragaman yang mengatasnakan agama dan moralitas. Seluruh kegiatan politik sosial ditakar oleh moral publik dan menyeret nama agama, yang nilai moralnya sendiri tidak bisa diverifikasi dengan mudah,” pungkas Ismail.

sumber : metrotvnews.com